こんにちは。上杉惠理子です。

2025年、マーケティングは大河に学べ♪

ということで、江戸のメディア王 蔦屋重三郎を主人公にしたNHK大河ドラマ「べらぼう」を楽しく見ております^^

このブログでも何度か「べらぼう」のシーンをご紹介しています。

▼前回の記事はこちらでした▼

「江戸っ子が喜ぶ本をつくりてぇのよ」

とドラマでも重三郎がよく言うのですが、江戸っ子=市井の町人たちがメインのお客さんとなったのが太平の世となり、商工業が発展した江戸時代。

私は江戸の町人文化が好きで、それが着物好きにも繋がっていて、今回の大河は本当に楽しく見ています。

その一方で、吉原遊郭の裏側や蔭間のことまで描いていて、決して気楽に「良い時代」とは言えないのだなぁと居住まい正して観ております。

これを書いているのは5月20日。もう第19回まで放送中です。

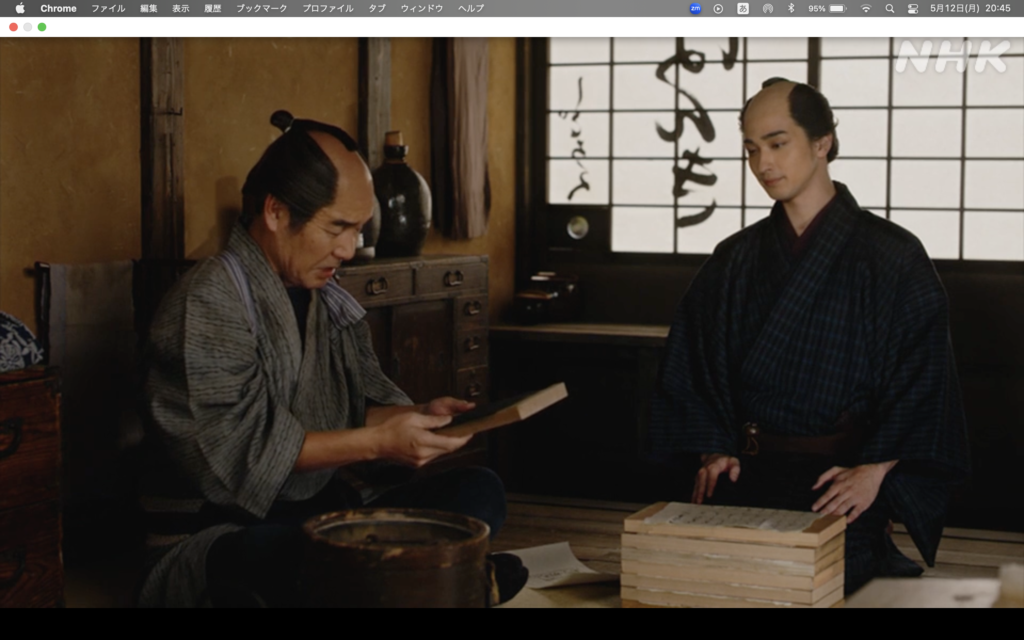

第17話で、素敵なシーンがありました。

重三郎が子ども向けの教育本「往来物」を新たに作ることにし、彫師に版木を彫ってもらったところ。

当時の本はいわゆる版画。木の板を彫って、絵具(インク)を塗り、紙を乗せてバレンでこすって一枚ずつ刷っていきます。

小学生の頃、版画ってやったなぁ〜〜〜

江戸時代の版画って、細かい文字も彫るし、多色刷りもするし、ほんっとすごい技術ですよね!

版木を彫ってくれた彫師が重三郎に「売り先はあるのか?」と尋ね、重三郎が「心配してくれるんですか??」と返します。

そして彫師が彫り上がった版木を持ってこう言うのです。

「おめえじゃなくてこいつがよお」

「俺が彫った板で作る本、娘みてえなもんじゃねぇか」

「うちの娘だけが見向きもされねえなんてよぉ」

そして、赤子をあやすように版木を抱え、「あ。笑った」って言ったのです。

良いシーンだったなぁ〜〜^^

グッときましたよ〜〜

愛をこめて作った商品は、わが子同然。

重三郎の往来物は、彫師以外のにも我が子のように思ってくれる人を巻き込んだことで、続々と世に広がっていきます。

わが子のように愛をこめた商品を世に送ることが、数百年変わらない商いの基本。

そんなことを学ばせてくれる第17回でした。

第18回では、生き別れていた唐丸くんが成長して登場!

唐丸は写楽になって再登場するのではと予想していたのですが、私の予想は見事に外れました苦笑

そうすると、写楽が誰なのか…この先がまだまだ楽しみです^^

上杉惠理子